人吉市災害公営住宅裁判

2024年3月、人吉市で前代未聞の住民訴訟が熊本地裁に提訴された。

2020年7月熊本豪雨被害を受けて、人吉市が建設した2ヶ所の災害公営住宅のうちの1つ、大工団地(大工町26戸、九日町18戸の計44戸)の建設予定地購入経緯を廻り、人吉市民317名が原告となり、松岡隼人・人吉市長を相手取り、被災者を含む公金差し止めを求める住民訴訟を訴えたのである。

以下、「くまがわ春秋」vol.112 2025.7.5発行号に掲載された、手渡す会関係者による経緯の説明を掲載する。

人吉市災害公営住宅整備事業(東校区)をめぐる住民訴訟① ―事業の経過と原告の主張を中心に―

森 明香(清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会/高知大学)

球磨川流域豪雨災害から5年が経つ。その復興の一環として建設されたはずの人吉市災害公営住宅(東校区)をめぐり、住民訴訟が提起された。それから間もなく1年半となる。

災害公営住宅は竣工し、人吉市は2月末に落成式を開催した。引っ越し期間を経て4月から家賃徴収が始まった。2月末の報道によれば44戸中35戸は被災者が入居し、9戸は一般だ。

松岡市長は落成式で「この地に建設することを市長として決断した中で、中心市街地に再び人を呼び込みたい、にぎわいを創出したい、もともとこの地に住んでいた人たちに帰ってきてもらいたいという思いを改めて強くした」、「災害公営住宅の完成により、被災者の住まいの再建は大きく前進した。1人でも多くの被災者が日々の生活の中で幸せを感じることができるよう、引き続き最後の1人が住まいの再建を果たすまでしっかりと寄り添い支援していく」などと述べた[1]。

災害公営住宅が供用され、「腰を据えた生活再建のスタートラインにやっと立てた」、と感じる被災者もいることだろう。住まいは生活の基盤だ。災害公営住宅は、とりわけ自力再建の難しい被災者にとって、終のすみかを確保するための最後の砦、と言われている。

他方で東校区の災害公営住宅をめぐっては、この土地にこの規模で建設したがゆえに、被災者を含む市民を分断し大きな禍根を残すことになった。それはひとえに、建設用地の選定・取得を含む事業の検討・実施過程をブラックボックスにしたまま、疑問や見直しを求める市民の切実な声を実質的に無視して、人吉市が強行したことに因る。

317名が原告となって2024年3月1日に松岡隼人市長を相手取り公金差し止めを求める住民訴訟を提起したのは、いわば当然の成り行きだった。

本稿では、災害公営住宅整備事業をめぐる経過を確認し、住民訴訟における原告の主張と被告の反論について概観し、今なお禍根を残すこの問題への理解を深めてみたい。

災害公営住宅(東校区)整備事業をめぐる経過

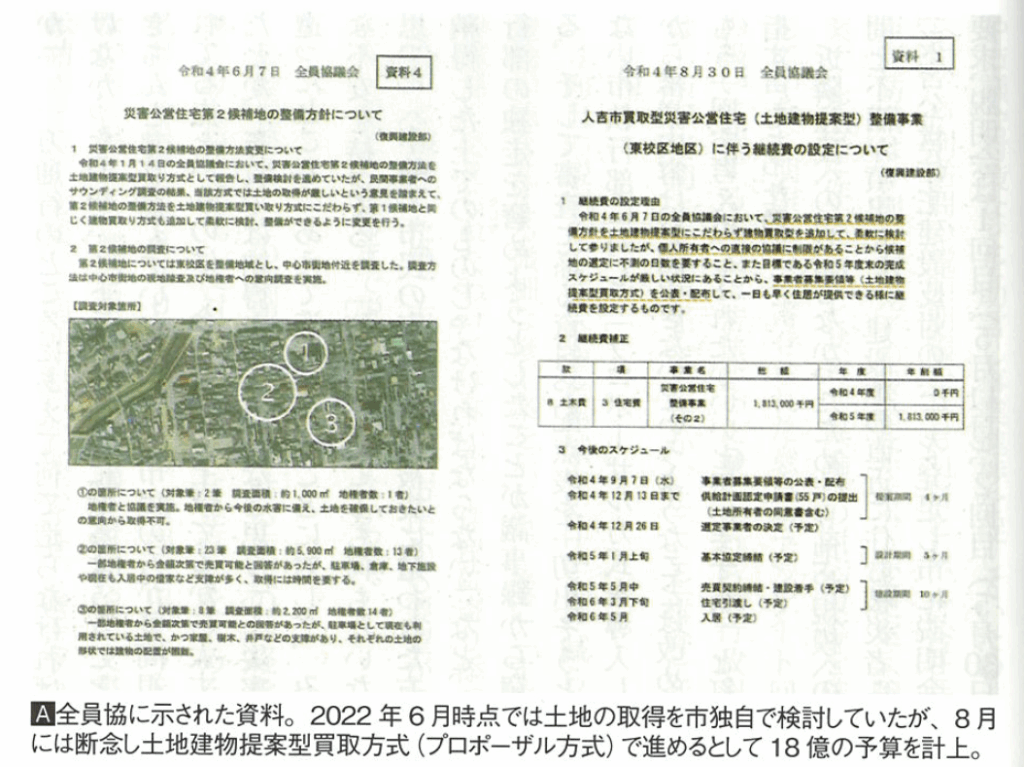

人吉東小学校区に災害公営住宅を建設する方針は、2022年1月14日の市議会全員協議会(全員協)で初めて報告された。被災者への意向調査を踏まえて最大で55戸を土地建物提案型買取方式(プロポーザル方式)で整備するとしたものの、民間企業への市場調査を経て「用地取得が課題」と市は認識[2]、6月7日には、先行していた相良町の公営住宅と同様、市が土地を確保する建物買取型も念頭に整備検討するとして、候補地3カ所の調査状況を全員協で報告する。だが8月30日には、土地取得に不測の日数を要するとして、再び土地建物提案型買取方式で進めることが全員協で報告された。<A>

9月に公募開始、5社が参加表明し事前相談を経て3社が申請したが、すべて一次審査で失格する。翌2023年1月、供給戸数を45戸として2回目の公募が始まり、再度3社が申請するとすべて一次審査を通過した。3月24日に事業者選定委員会が開かれ[3]、29日に大工町・九日町に鉄筋コンクリート5階建てを提案した事業者(丸昭建設、セルアーキテクトONS、京成不動産の連合体)を決定・公表した。選定されなかった2社の案は2020年7月豪雨災害で浸水していない建設地の案だったが、敢えて1.5mほど浸水した土地に建設する案が選ばれたことが、後に明らかになる。

市民がこの事業の詳細を知ったのは、翌3月30日の人吉新聞報道によってである。人吉市宅建協会は事業の進め方をめぐって市に抗議した。4月12日の全員協では複数の市議が、なぜこの事業が選定されたのか当初から疑問を抱き、トラブルを予見して警鐘を鳴らした。

たとえば、「一番大事だったのは浸水しない土地をと思っておりました。<中略>ピロティを造られるかもしれませんけど、その後にまた浸水になったときには誰が責任を取るのか」、「一方通行のところにあえて何で造らなければいけなかったのか」、「トラブルの元になるようなことをきちんと芽を摘んでいかないと、市民の方が疑問視されてる点というのは今の説明で上げてるから大丈夫だとか、それでは納得されるのかなと思う」、「災害に遭ったところにあえて造るということに対してみんな不安を持ってる」、「何らいいところも何もないなと思った<中略>市民の方は、特に被災に遭われた方が納得した上でのものじゃなければならない」など、執行部の独走を窘めようとしたことが議事録から窺える。そして審査に係る資料や配点表を一切出そうとしない市執行部に対し「プロポーザル方式を導入したから審議内容は公開できないというようなことは改めて、もう一回お考え直しされたがいいと思いますね」と釘を指す声もあった[4]。

近隣住民への説明もなかったため、立地や規模への疑問と不満が噴出した。建設地の直近に住む被災者らは「災害公営住宅建設反対の会」を発足し市に説明会を要求、説明会は1回目(5月11日)、2回目(5月30日)、3回目(7月8日、本誌90号に詳細)、4回目(8月23日)と悉く紛糾する。反対の会はそうした中、見直しを求める署名集めや市議会への陳情などを展開するが、市に見直す姿勢はなかった。

たとえば1回目の住民説明会が紛糾して間もない頃にも、市は6月に土地の売買契約を結ぼうとしていた。市は「土地の売買契約は議会承認不要、災害公営の売買契約は8月上旬に臨時議会を開く予定」。県からは「住民への対応中に土地の売買契約は理解してもらいにくいのでは」との指摘がなされている[5]。また、2回目の説明会が紛糾して間もない頃も、市は「9月定例議会での売買契約締結を目指していることから、そこを目標に進めていきたい」「意見を反映させる場合は変更にて対応したい」と見直しを求める市民の声を軽視し続けていた。県は「住民への説明を終える前に申請したことが明らかになると、反対される方の意見をくんでないととられかねない」と諭しつつ、マスコミや市議会対策などを助言し事業進捗を促していた[6]。さらに、戸別訪問の説明期限を8月21日とし、打合せ時の戸別訪問は8割程度完了の段階ながら、「変更案(譲歩案)」を既に作成し県と共有、異論への対応策等を確認していた。期限までに寄せられた意見やアンケート回答の扱いに関する言及は皆無だった[7]。これらの行政記録は、市が当初より見直す気がなかったことを雄弁に語っている。

4回目の説明会では、希望者の減少に伴い1戸減らし、建物の色を変える微細な修正案を示した。後に「すべての意見に応えられたわけではないが、住民に寄り添ったもの」と強弁した[8]。市はその後、市民から要望があっても、着工に至るまで説明会を開かなかった。

市の姿勢は、この問題に関心を寄せる市民の神経を逆撫でるものだった。反対の会が集めた見直しを求める署名は3ヶ月で2,840筆に達した。情報を出そうとしない市に対し、一部の市議や市民は議会質問や公文書開示請求手続きを使って関連資料を開示させ、選定プロセスに肉薄しようとした。9月3日に周辺に住む13名の女性が共同代表となって「大工町・九日町における災害公営住宅建設の白紙撤回を求める市民の会」を発足、6日には人吉市民379名を請求人とした住民監査請求を行なった。監査委員は予算執行に至ってないとして5日後に却下した。

10月12日、市は約7,090万円で土地所有者と売買契約を交わした。不動産鑑定の結果の妥当な価格とされたが、実質的に公示価格より高額だった。12月8日には市民723人が請求人となって住宅人公有財産購入費などの差し止めを求め、再び監査請求を行なった。監査請求のさなかに市は12月議会で、2戸44棟を10億8,040万円で買い取る財産取得の議案を提出。委員会で否決されたものの本会議では賛成多数で可決された。

2024年1月16日には、月末に着工するとして市長や市議、関係者による安全祈願祭が開催された。隣地境界線の立ち会い未了、周辺住民の理解も納得も得られぬなかの祈願祭だった。同20日に開かれた工事内容説明会では、現場作業時間を午前8時から午後5時とし、超過する場合は事前に告知する、資材や生コン搬入は児童・生徒の通学時間帯を避けるなど、搬入経路や騒音振動を含む安全対策などが説明された。だが、周辺にお住いの方の証言によれば、必ずしも徹底されたわけではなかったようだ[9]。

2月2日、住民監査請求が棄却された。監査委員は意見で「被災者の生活再建という行政課題の中でも本質的かつ緊急度が高く、相当の理解が得られるべき事業において、住民監査請求にまで至ったこと自体、準備、対応などに問題なかったのか責任を指摘したい」と述べるも、被災者が健康で文化的な生活を営むための住まいとなるはずの災害公営住宅のはずが、1.5m浸水した被災地であってもまちの賑わいづくりのツールとしたい市の主張に、追従したかたちとなった[10]。

このような経緯を経て、2024年3月1日317名が原告となり、松岡隼人市長を相手取り損害賠償住民訴訟を提起したのだった。<B>

B 「浸水地域への建設は違法」人吉市災害公営住宅訴訟 住宅購入費支払い差し止めなど求める(熊本県民テレビ KKT公式チャンネルより)

主要な争点:「人吉市営住宅等の整備基準を定める条例」は考慮されていたのか?

住民訴訟では、723名の監査請求人のうち317人が原告となった。原告は、この事業が「人吉市営住宅等の整備基準を定める条例」に違反している、と主張している。

災害公営住宅は、公営住宅法に基づく公的な賃貸住宅で、自宅を自力で再建できない被災者に恒久的な住まいとして供給される。一定以上の被害が生じた災害では、入居者に関する要件の緩和や、整備する自治体への国の補助率の引き上げなど特例的な対応がなされる[11]。

そもそも公営住宅は「健康で文化的な生活を営むに足りる」ことが求められる。その水準と品質を有するかを判断する基準となるのが、法令に基づきあるいは参酌して、自治体が条例で定める「整備基準」だ。人吉市においても「人吉市営住宅等の整備基準を定める条例」(以下、同条例)が定められている。つまり、災害に際して自宅の自力再建が難しい被災者に供給される人吉市災害公営住宅は、「整備基準」である同条例を遵守する必要がある。

「健康で文化的な生活を営むに足りる」公営住宅であるために、同条例には次のような条文がある。「市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して整備しなければならない」(第3条)として、「建設にあたっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、企画化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない」(第5条)、「市営住宅等の敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害などにより居住環境が著しく阻害される恐れがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない」(第7条)、「住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音などによる居住環境の阻害の防止等を配慮した配置でなければならない」(第9条)などを満たすよう、求めている。

原告が特に重視するのは、事業選定のプロセスにおいて同条例7条や9条などを考慮したか、という点である。

事業に関する資料を手繰ると、募集要領のうち「本業務の実施に当たって適用すべき基準及び遵守すべき法令等」に「熊本県災害公営住宅等整備基本理念」等や「人吉市災害公営住宅等設計標準」(以下、設計標準)の記載はあっても、同条例は書かれていない。設計標準の適用基準には「公営住宅法及び同法に基づく政令、省令、告示及び条例」と書かれているが、実際の審査過程で同条例が考慮されたと解釈できる部分は、見当たらないのである。

たとえば、この事業を審査する基準を定めた「人吉市買取型災害公営住宅(土地建物提案型)整備事業(東校区)事業審査基準」記載の「審査の項目・基準・配点」でも、第1段階・第2段階共に、同条例を考慮したという主張を確認しうる項目や基準があるようには読み取れない<C>。同条例を考慮したと言い張るならばせめて、選定委員会の採点項目に「(2020年7月豪雨災害を受けて)災害に関する配慮」といったものが含まれて然るべきだが、災害リスクを避ける立地かどうかといった災害対策の視点は見受けられない。<D>

選定委員会議事録を見ても、「災害の発生のおそれが多い土地」を「できる限り避け」ようと検討した形跡は、見当たらない。むしろ、以下のような発言が記録されている。

「災害公営っていうところで、ハザードが安心っていうのは、やっぱりめちゃめちゃ良い、…だけどやっぱりちょっと離れているから、結局はあんまり“まちづくり”とかは貢献しないかな」(p.11)

「これ1,2案じゃないの、なんでその3案じゃないのって、いうのは必ず出てくると思いますよ。…あえてここに作るのはやっぱそういう流域治水の絡みも含めてですね避難、一時避難場所っていうことで強調できないか」(p.13)

「どこで評価するのかなっていうのがあったんですけど、やっぱりこの地域の活性化。…この場所だと、いろんな人が来て、交流する機会があると思うので、③<「入居者間や周辺住民とのコミュニティに関する配慮」>のところで、満点で評価しました」(p.12、<>内は引用者)

この議論からは、災害対策は敢えて後景に退かせ、防災を極限まで追求することを放棄し、まちづくりや中心市街地の活性化を優先させたことが窺える。

つまり、2020年7月豪雨災害により約1.5m浸水した敷地の災害リスクを選定委員は認識していた。しかし敷地の災害リスクを度外視し、評価の照準を「まちづくり」への貢献度に定めた。「1回点数を付けた後に、さらにもう1回加点をしました。やっぱり中心市街地の活性化っていうのは、とても市の政策としては重要で、そこに人を住まわせたい」(p.11)など、災害リスクよりも中心市街地の活性化への貢献度を最重要視していた。

原告が主張する通り、「低層階の店舗兼住居が並ぶ温泉街の一角に高層階の住居を建設することによる景観への影響、垂直避難後の災害関連死等の課題があるにもかかわらず、批判的議論は一切行われ」ていなかった[12]。被告は原告の主張に対し、「そもそも災害発生頻度は高くない」「『災害の発生のおそれ』の多い土地ではない」ため選定委員の評価項目になくても問題ない、洪水浸水区域内の場合は1階住戸の床面を令和2年7月豪雨水位以上の高さまで上げるなどを第1段階の審査基準に組み込み要求水準を満たした業者であることから、審査の過程で災害リスクは「十分に審査されている」と反論する。

だが、気候危機に伴う未曽有の水害が頻発し、過去の教訓を十全に踏まえたとは言い難い災害対策や生活再建に関する制度ゆえに災害関連死が多発する我が国において、被災地に建設される災害公営住宅であることを鑑みた場合、どちらの言い分が災害の実相と将来世代に対する責任を果たそうするものと言えるだろうか。

災害公営住宅建設(東校区)をめぐっては、事業者が選定された直後より、トラブルとなり得るリスクが市民社会や市議会から繰り返し問題提起されていた。だが人吉市は、そうした声に耳を傾けようとせず、被災者の間に不公平感を生み市民社会に禍根を残した。

災害公営住宅をめぐる問題はこれまでの災害復興研究でも、繰り返し指摘されてきた。

たとえば田中正人は復興政策を通して社会的不平等が拡大する構造を描き出し、「防ぎえた『災害死』は発災直後から避難家庭へ、やがて仮設住宅から災害公営住宅へと、関連死や孤独死など呼称を変えながらつづいていく」として警鐘を鳴らしている[13]。

また吉野英岐は、災害後に幾度となく実施されてきた公的な土地と住宅の供給政策は、計画立案や整備供給、そして入居開始後の様々な段階で課題を孕んでいることを踏まえ、住宅の復興が「どのように供給されたのか、あるいは住民や被災者の参画がどの程度まであったのかについては、これから検証されるべき課題である」と明言している[14]。

災害復興政策やそれらをめぐる既存の研究成果や実務家が提起してきた教訓を、人吉市災害公営住宅(東校区)整備事業は踏まえたものだったと言えるのだろうか。

追記:災害公営住宅をめぐる住民訴訟は係争中である。次回の第7回公判は、9月12日(金)13時30分から、熊本地裁で開かれる

[1] 人吉新聞20250228 https://hitoyoshi-sharepla.com/news.php?news=7483

[2] 市場調査の詳細は2023年9月議会大塚市議の一般質問で明らかになった。曰く、調査業務を実施した業者は㈱パシフィックコンサルタンツ、回答した事業者は㈱光進建設、㈱速永建設、㈱味岡建設、㈱九電工、㈱ユーミーコーポレーション、㈱岩井工務店の6社。

[3] 選定委員会の構成員は次の通り。星野裕司氏(熊本大学准教授)、迫田浩二氏(人吉市副市長)、小路永守氏(熊本県土木部建築住宅局長)。肩書はいずれも当時、委員長は星野氏が務めた。

[4] 「令和5年4月12日 人吉市議会全員協議会 議事録」より抜粋

[5] 情報開示請求で入手した熊本県と人吉市の打合せ記録「人吉市東校区災害公営住宅建設にあたっての意見交換」(20230525)より

[6] 「人吉市災害公営住宅整備(東校区地区)に関する打合せ」(同0613)

[7] 「人吉市災害公営住宅整備(東校区地区)に関する打合せ【WEB】」(同0810)

[8] 読売新聞2024年1月21日

[9] 例えば災害公営住宅反対の会https://x.com/hantainokai2023/status/1834553213711970788 他にも、事前に終了の目安を伝えられずに23時頃まで作業をしていた日もあったとの証言も。

[10] 人吉市監査委員『住民監査請求に基づく監査結果 令和6年2月2日』https://x.gd/9s9cG

[11] 国立研究開発法人建築研究所によると、平時の公営住宅であれば国の補助は費用の2分の1だが、一定の要件に該当する災害で住宅を滅失した被災者に供給される公営住宅の補助率は3分の2に引き上げられ、同じく激甚災害指定を受けた災害による場合の補助率は4分の3となる(「第1章災害公営住宅供給の流れ」https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/165/3.pdf)。なお2020年7月の球磨川流域豪雨は、激甚災害の指定を受けた「令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害」に含まれ、災害に係る公営住宅建設等の場合の補助率は4分の3となる。(内閣府「過去5年の激甚災害の指定状況」https://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/list.html )

[12] 「令和6年(行ウ)第3号 損害賠償請求履行請求(住民訴訟)事件 原告ら第3準備書面要約(口頭陳述要旨)」(R7.4.18)p.5

[13] 田中正人2022、『減災・復興政策と社会的不平等-居住地選択機会の補償に向けて』日本経済評論社、P.118

[14] 吉野英岐2021、『災害公営住宅の社会学』東信堂、P255