事業認定手続きと公聴会発言要旨

2025年9月5日(金)、6日(土)の2日間、人吉市カルチャーパレス小ホールにおいて「一級河川球磨川水系川辺川ダム建設事業に係る公聴会」が開催されました(公聴会に関する国交省サイト)。

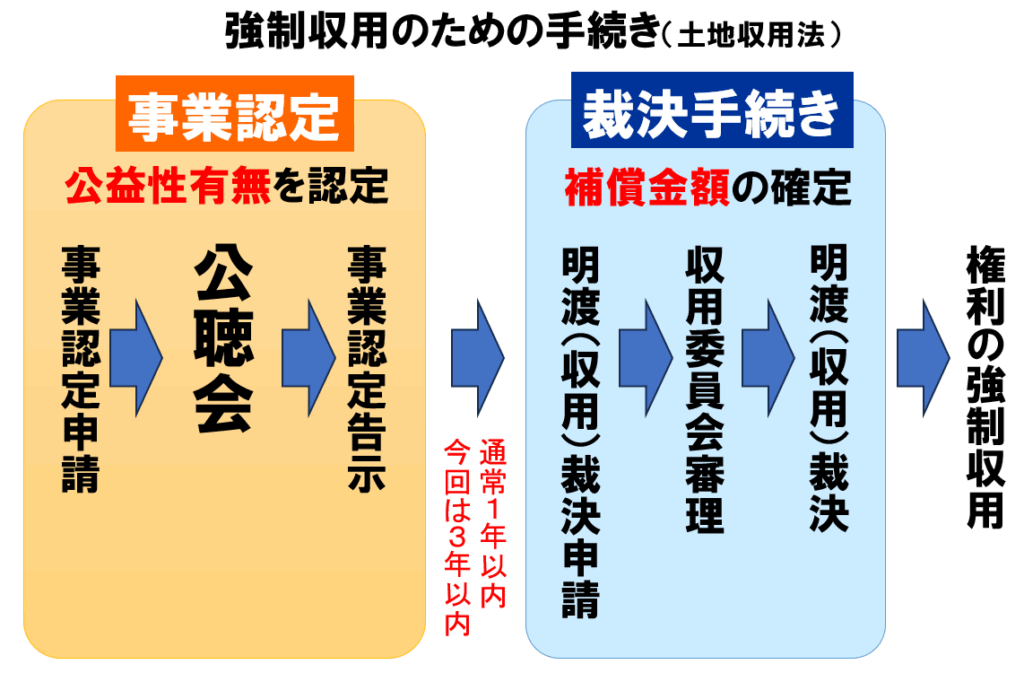

これは、土地収用法によりダム予定地のさまざまな権利を強制収用するための2段階の手続きの1つ目、「事業認定」における手続きになります。

公聴会には、52名が公述を申込みましたが、24名が公述不可とされ、28名が公述を行いました。

選定基準について、認定庁の国交省土地収用管理室は明らかにせず、影響を直接受ける川漁師を初め、被災者、流域住民、市民らの発言の機会が奪われました。公聴会の追加開催を度々要望していますが、現在まで本省担当部署は無視したままです。

公聴会での公述人の数名が起業者(国交省九州地方整備局)に対して質問を行い、これまでの国の説明と矛盾する事実についても明らかになりました。例えば:

・ダムがあっても守れるとしてきた水質の環境基準値SS25mg/tは「清流」ではなく「濁った川」だと国も認識していた

・費用対効果0.4で実施されるダム事業は川辺川ダム以外に存在しない

・ダムサイトやダム貯水予定地内の地すべり危険地帯の情報を住民に伝えて来なかった などです。

公述人の発言要旨をまとめて紹介し、当日使用したプレゼン資料を公開します。

公述内容要約とプレゼン資料

順次アップしていきます。(敬称略)

| 日付 | ダム賛否 | 名前 | 公述内容要約と公述原稿 | PPT資料 | 国交省への質問有無 |

| 9月5日(金) | 賛成 | 九州地方整備局 | <省略> | - | - |

| 反対 | 秋丸 貴敏 | (準備中) | - | ||

| 反対 | 木本 雅己 | こちら | PPT資料(PDF) | なし | |

| 反対 | 鑓水 正美 | こちら | - | ||

| 反対 | 関根 喜美子 | (準備中) | - | ||

| 反対 | 林 通親 | こちら | - | なし | |

| 賛成 | 人吉市長 松岡隼人 | <省略> | - | なし | |

| 反対 | 豊原 貴誠 | こちら | - | 有り | |

| 反対 | 木本 千景 (小鶴隆一郎代理) | こちら | - | なし | |

| 反対 | 井上 勉 | こちら | - | 有り | |

| 反対 | 生駒 泰成 | こちら | - | 有り | |

| 反対 | 市花 保 | こちら | PPT資料(PDF) | なし | |

| 反対 | 川邊 良信 | こちら(途中) | - | 有り | |

| 賛成 | 城本 雄二 | <省略> | - | なし | |

| 反対 | 吉村 勝徳 | (準備中) | - | 有り | |

| 9月6日(土) | 反対 | 寺嶋 悠 | こちら | 有り | |

| 反対 | 中島 康 | こちら | - | 有り | |

| 反対 | 原 育美 | こちら | - | なし | |

| 賛成 | 渕上 憲男 | <省略> | - | なし | |

| 反対 | あさぎり町男性 | こちら | PPT資料(PDF) | なし | |

| 反対 | つる 詳子 | (準備中) | 有り | ||

| 反対 | 岐部 明廣 | こちら | PPT資料(PDF) | 有り | |

| 賛成 | 山本 幸 | <省略> | 入手せず | なし | |

| 反対 | 南 由穂美 | (準備中) | PPT資料(PDF) | 有り | |

| 反対 | 川上 義信 | (準備中) | |||

| 反対 | 土森 武友 | (準備中) | - | ||

| 賛成 | 溝口 幸治 | こちら | - | なし | |

| 反対 | 森 明香(久保田 悦子代理) | こちら | - | 有り | |

| 賛成 | 泉 典洋 | こちら | 入手せず | なし |

秋丸 貴敏さん 発言要旨 【反対】

(準備中)

木本 雅己さん 発言要旨 【反対】

■木本

最初に、なぜ質問しないかを述べます。過去の公述経験から、答えになっていない答えを延々と繰り返され、私の公述時間が奪われることがありました。起業者のHPに掲載されるFAQの中で答えると言いながら、適切な回答は一度も得られませんでした。このような前例があるため、私は今回も同様の事態を避けるため、重点的に指摘したいと思います。

まず、国は甚大な被害が発生したにもかかわらず、検証を二回しか行わず、その内容もお粗末でした。国が検討した二回の資料とFAQに基づき意見を述べます。

ダムによらない治水の検討は、10年以上の歳月をかけて行われたとされますが、その実態は、球磨村渡地区では内水対応を含めあらゆる対策を講じたはずにもかかわらず、千寿園を始め大被害が発生し、治水対策の効果はほぼゼロでした。反省もなく、無責任です。人吉地区ではほとんど10年間何も行われず、計画流量4000㎥/sまでの堆積土砂の撤去を行っていたなら被害は軽減できたはずであり、明らかな不作為です。23地区26人へのヒアリングしか行われず、実態解明には程遠く、ほとんど何もしていないに等しい。すべては洪水を口実にダム計画を進めるための恣意的な対応でした。その間、前の多目的ダム計画を利用して、ダム湖周辺の土地を買収しており、ダム建設の意図が明らかです。ダムなしの協議中にダム建設の事業を進めるのは背信行為です。

次に、川辺川上流でも最大流量が観測されたとされていますが、見るべきは他地域との流量の違いであり、川辺川は少なく、57年の人吉の被害も軽微で、恣意的なデータです。計画降雨や異常降雨の考え方も誤りです。計画降雨とは将来の浸水や氾濫を防ぐための目標であるはずですが、2020年の豪雨は異常降雨として位置付け、ダム計画の対象洪水からはずしていることは、川辺川ダムでは被害は防げないと認識していることの証です。。球磨村や人吉、芦北町の洪水による死者は支流の氾濫によるものがほとんどで、ダムがあっても人命は救えません。ダムで人命を防ぐという宣伝は、出鱈目であり無責任です。2020年7月、線状降水帯が発生し、短時間で地域を災害現場に変えました。球磨川下流域の災害にダムは全く対応できません。河川整備基本方針や整備計画では線状降水帯による洪水への対策は不可能であり、ダムを強行するのは被害地域への背信です。球磨村の最初の被害は午前3時39分には発生しており、支流の山田川の氾濫による死者も午前8時頃には出ています。国はバックウォーター現象によると説明しますが、写真や証言で誤りが明らかです。

川辺川の流量についても、国は過去最大を強調しますが、現場の川幅や上空写真を見れば、ピーク時に3400t/sは流れていないことが明白です。人吉の7400t/s算定もおかしく、堤防天端から40cm程度の越流しか起きない計算です。計画河道流量4000t/sを確保していなかった河川管理者の怠慢は重大であり、被害拡大の責任を取るべきです。第4橋梁のダム化と崩壊により、流量が増加し被害を拡大させたことも明らかです。水位計は水没しており、国の説明は虚偽です。管理者として危険を認知せず、撤去指導もしなかった責任は重大です。

さらに、環境アセスは事業実施区域だけに限定され、ダムの影響が海まで及ぶことは無視され、範囲を限定したことは悪質な作為です。地質調査も隠蔽され、ダム湖予定地の多くは四万十帯で崩落を繰り返す場所です。断層が走る地面では山腹崩壊が必須で、住宅や道路の破壊も懸念されます。四浦トンネルの漏水も止まっておらず、ダム建設による悪影響は計り知れません。

結論として、国の検証は恣意的で杜撰です。ダム建設の都合の良い情報だけを用い、デメリットは一切考慮されていません。川辺川ダム建設は公共の利益に反し、税金の無駄遣いであるだけでなく、人的被害を招く危険が極めて高い事業です。即刻中止すべきであり、九地整の事業認定申請は取り消されるべきです。公正な第三者機関を設置し、最近の洪水の現象を把握、実態調査を行い、人命を第一に守るための河川基本方針を策定すべきです。

鑓水 正美さん 発言要旨 【反対】

■鑓水

私は人吉球磨の中学校で38年間理科教師として、物事を科学的に見ることの大切さを教えてきました。天災でも人災でも必ず原因や要因があり結果が生じる。同じ結果を招かないように分析と科学的検証が大切だと教えてきました。2020年7月の人吉豪雨水害では、私自身も山田川から200mほど西の場所で床上70cmの浸水により半壊の被害を受けました。最初の赴任地の球磨中学校の教え子も犠牲になり、球磨川に流され八代海で発見されました。もう二度とこのような被害が起こらぬようにと思い、今この場に立っています。

私たち「ダムによらない復旧・復興を求める人吉・球磨の会」は、人吉の3か所で「2020年人吉豪雨水害の聞き取り」を行いました。瓜生田地区では馬氷川の水が「あっという間に押し寄せた」、仮屋地区では「万江川や福川の水が三方から襲ってきた」と語られました。温泉町では町の半数が参加し、「何回も水害にあってもかさ上げしてくれなかった」「水害がひどい町に嫁に行くなと言われたが住み続けるしかない」との話がありました。

私の家に来た泥水はすべて山田川のもので、たとえ川辺川にどんなダムがあっても防ぎきれるものではなかったと思います。染戸橋が流木や泥流で「俄かダム」となり、東側から城本町、駒井田町を襲いました。このことは駒井田町の田中さんが避難者とともに3階から見ています。これが内水氾濫の真実です。

国土交通省には、山田川、万江川、渡小川、神瀬川内川などの支流について、降雨量や山林、土砂や森の状況をどのように検証・検分・検討したのかを明らかにしてほしいと思います。私はよく山田川の堤防をウォーキングしますが、この5年間、染戸橋上流の堰から鶴亀橋の間は石一つ掘削されず、上流には土砂がたまり、草木が生い茂り川幅が狭くなっています。堰の近くでは鯉が背中を出して泳いでいる始末です。

質問1 それぞれの支流での降雨量や上流の山林・土砂・森の状況がどうであったのか、また大量の土砂が流出した原因をどのように検証・検討したのか。

■国交省

****

■鑓水

質問2 川辺川ダム以外の支流対策として山林保護や遊水池整備など、今後どのような計画を行うのか。

■国交省

****

■鑓水

質問3 水害から5年経つ今、公聴会で多くの被災者の発言が拒否された理由を明らかにしてください。

■国交省

****

関根 喜美子さん 発言要旨 【反対】

(準備中)

林 通親さん 発言要旨 【反対】

■林

私が述べたいことは三つあります。第一に、私は2020年7月4日の球磨川豪雨災害の被災者として、川辺川穴あきダムには反対し、ダムによらない治水対策を国交省と県に求めたいということです。第二に、川辺川穴あきダムは命も環境も守らないということ。第三に、このダムは民意に基づいていないということです。

私は5年前の豪雨で自宅が2メートルを超える浸水に遭い、全壊の認定を受けました。あまりに水が来るのが早く、2階に避難しましたが、「市房ダムが緊急放流する」という報せを聞いたときは恐怖でした。水が迫る中、消防署員にロープで救助されました。あの放流の知らせは多くの被災者に恐怖を与えました。ダムは住民を守るもののはずが、結局はダムを守るために放流をするという現実を身をもって知りました。今後、川辺川ダムが建設されれば、想定外の大雨の際に同じような緊急放流が起き、下流を襲うでしょう。私は二度と「緊急放流」という言葉を聞きたくありません。

被災者は精神的にも経済的にも大きな打撃を受けました。私自身も家財や車を失い、土地の価値も大幅に下がりました。「自然災害だから仕方ない」では済まされません。この災害の背景には、2008年に蒲島前知事が「清流は宝、ダムなき治水を」と述べてからの12年間、国交省と熊本県が有効な治水対策をとらなかった行政の怠慢があります。当時、県民の85%が「ダムによらない治水」を支持していましたが、その民意は無視され、対策は進みませんでした。結果として2020年の被災は「天災」ではなく、「人災」だったと思います。

次に、川辺川ダムは命も環境も守らないという点です。もし川辺川ダムと市房ダムが同時に緊急放流をしたら、それは恐怖ではなく絶望です。誰も責任を取らず、被害は拡大するでしょう。川辺川ダムは上流に雨が降ったときにしか役に立たず、下流の氾濫には無力です。さらに環境面でも、山形県の最上小国川ダムのように土砂の堆積や川の濁り、鮎の減少などが起こります。日本一の規模の川辺川ダムでは、その被害は計り知れません。

私は専門家ではありませんが、国交省にはダムによらない治水技術があるはずです。京都・嵐山で行われている可動式堤防などがその例です。浦島前知事は「ダム技術は進歩した」と述べましたが、進歩しているのはダムだけではありません。ダムによらない治水の技術も進歩しているのです。国交省はその技術を使わず、ダム建設ありきで莫大な税金を投じています。

最後に、この川辺川穴あきダムは民意に基づいていません。建設費用は約5000億円にのぼり、すべて税金です。被災直後の混乱の中、検証も不十分なまま蒲島前知事がわずか4ヶ月後にダム容認を表明しました。彼は「少なくとも1/3は賛成だ」と言いましたが、2008年の「ダムによらない治水」への85%支持とは大きな差です。熊日新聞の調査でも被災者の賛否は拮抗しており、ダム建設が民意に基づいているとは言えません。

被災者が望む治水対策は、「宅地のかさ上げ、高台移転、堤防の強化、河道掘削」など、ダムによらない方法が上位でした。2023年には400人以上が集まり、「ダムによらない復旧・復興を求める10か条」が採択されました。そこには土砂撤去、堤防修理、森林保全、遊水池整備などが挙げられています。私はこの10か条に基づき、住民合意のもとで安全な治水を進めてほしいと思います。

私は「ダムによらない復旧・復興を求める人吉・くまの会」の代表として、被災者の声を集めています。「なぜ意見も聞かず勝手に決めるのか」「川の土砂を取ってほしい」「市房ダムと川辺川ダムが同時に放流したらどうなるのか」といった切実な声が多く寄せられています。国交省と熊本県はこれらの意見に真摯に耳を傾け、住民合意のもとで、ダムによらない治水に踏み出すべきです。ダムは一度造れば後戻りできません。清流を失い、緊急放流におびえる未来を、次の世代に残すわけにはいかないのです。

松岡隼人人吉市長 発言要旨 【賛成】

<省略>

豊原 貴誠さん 発言要旨 【反対】

■豊原

私は先祖代々川辺川沿いの五木村に住んでいます。平成20年に白紙撤回となったダムの話が再び持ち上がり、地元住民は困っています。最大の問題は、国も県も地元住民の同意を得ようとしないことです。平成8年に親世代はダムを容認しましたが、その時は1世帯ごとに説明がありました。今は世代交代しており、再度全住民の意思確認をすべきですが、国も県も行いません。村長は「ダムを前提にしないと振興策ができない」、議会は「対立になる」と意思確認を避けています。しかし知事や国交省は「ダムを前提としない振興策をする」と言いました。住民投票などで一人一人の意思を確認するのが筋です。

令和2年の水害をきっかけにダムが決められましたが、原因の究明もないまま非常時の中で決定されたことが混乱の原因です。令和4年には令和2年を超える大雨が五木村に降り、水位も高かったのに人吉で水害は起きませんでした。これは令和2年の水害が川辺川の氾濫によるものではないことを示しています。実際に犠牲者は山田川や支流の氾濫で亡くなっており、国交省の説明には矛盾があります。鉄橋に材木が詰まったことが原因で水位が上がったのに、それを川辺川のせいにしています。

令和3年に国交省は独自に検証しダム建設を決めましたが、令和4年の豪雨を含めた検証はしていません。住民と共同で原因を調査すべきです。ところが国交省の資料には「令和2年は観測史上最大の雨」「ダムがなければ120人犠牲」など事実と異なる内容が書かれています。実際の水位は過去にも同レベルがあり、水害は起きていません。住民から見れば虚偽です。

私は次の4点を求めます。

①令和2年水害の原因と川辺川との関係を共同検証し、その上で住民の賛否を確認すること。

②犠牲者が逃げ遅れた原因と山田川などの氾濫の調査。

③鉄橋に引っ掛かった材木の流出元の調査。

④地盤の安全性を第3者機関で調査すること。現に周辺では崖崩れや地盤の動きが続いており、安心できません。

これらを実施し結果を公表した上で、住民の意思確認を行い、安定した地盤であることを証明した後に公益性を判断してください。地元住民は国交省と争うつもりはなく、納得できればよいのです。公共事業は正々堂々と実行していただきたい。それができないなら事業は中止すべきです。

質問です。事業者である国交省が事業の是非も判断するのは、国際スポーツで当事国が審判をするのと同様に不合理であると考えるのが一般国民の考えであるが、中立な立場の第三者機関に是非の判断を任せるべきではないか。

■国交省

土地収用法第17条の規定に基づき、国が起業者の事業は国交大臣が認定を判断する。答える立場にない。

■豊原

令和2年の線状降水帯の雨は地域の西側斜面、球磨村・山江村に大量に降り多くの犠牲者が出た。犠牲者が出た時刻と球磨川がJRの鉄橋の方から氾濫した時刻がずれているのに、なぜ国交省はきちんと説明しないのか。

■国交省

我々は令和2年の豪雨の後に国・県・流域12市町村が連携して豪雨検証委員会を作り、保有データを基に被害状況・浸水範囲・氾濫状況を科学的に検証している。検証の結果、人吉市街の浸水は山田川の午前6時台の氾濫だけでなく周辺の球磨川本川からも午前6〜7時ごろに水が流入したと確認している。検証委員会の資料で公表している。

■豊原

令和2年水害時に湯前線の鉄橋(第4橋梁)に多数の材木が引っ掛かり鉄橋が壊れたが、その材木がどこから来たのかを知っているか。誰が置かせたのか。

■国交省

写真等で第四橋梁右岸と川辺川合流点付近の河川区域外の民有地に木材が積まれていたことを確認しており、土地所有者からの聞き取り調査でも積まれていた木材が流失したことを確認した。洪水では複数の橋梁も流失している。誰が置かせたかは民有地のため承知していない。

■豊原

国交省の資料に「令和2年に観測史上最大の雨が降った」とあるが、川の水位から見て令和4年の方が高かったと住民は知っている。なぜそんな間違いや嘘が書かれているのか。

■国交省

事実である。久連子観測所の12時間雨量で令和2年が296mm、令和4年が148mmであり観測記録では令和2年が最大である。柳瀬観測所では令和2年の方がピーク水位が高かった。

■豊原

国交大臣が国会で「ダムがなければ120人が犠牲になる」という話は、説得力がない。しかし日本中の人が聞いたら、川辺川にダムを作らなければ120人も死ぬのか、じゃダムを作れということになる。そういう嘘でダムを作らないでほしい。外国の例のシミュレーションである。現場を知らない人がそういうことを言うのは間違い。大臣が現場に来ていないならば川辺川ダム砂防事務所の職員が伝えたのか。

■国交省

「120人」は全国的に使われる基準に基づくシミュレーションの結果である。

木本 千景さん 発言要旨(小鶴隆一郎代理) 【反対】

■木本

私は木本ちひろです。本来発言を予定していた川漁師の小鶴氏の代わりに発言します。

私は川漁師で、「尺鮎トラスト」という活動を25年ほど続けており、川辺川・球磨川の良質なアユを全国へ届けてきた。川辺川ダムができれば、流水型であっても川とアユへの深刻な打撃は避けられない。ダム上流や下流に土砂が堆積し、大雨のたびに濁りが長期化する。アユの食べるコケは清流でこそ育つ。川辺川のアユが全国的に高く評価されるのは、清らかな水が質の良いコケを育てているからだ。

国交省が作った朴の木ダムでは、上流に数メートルの土砂が堆積し、大雨時にその泥が流出して60キロ下流まで濁りが続き、アユ漁に壊滅的な影響を与えた。川やアユ、生態系はシミュレーションで語れるほど単純ではない。国交省は、科学的根拠も示さず「影響はない」と繰り返すが、信用できず、川漁師と自然を愚弄している。ダムの公益性は極めて低く、虚偽の申請である。

起業者(国交省)は「アユや水質に影響しない」と繰り返していますが、根拠のない断言であり、現場の声を無視しています。川辺川・球磨川、そして下流の八代海にまで及ぶ環境への影響、漁業や地域経済への打撃を一切考慮していない以上、この事業の公益性は極めて低いと言わざるを得ません。

私はリバーガイドとして長年川を見てきました。清流とは何かを問うため、熊本県に確認したところ「清流の定義はない」との回答でした。国交省による「清流」の基準は、環境基準SS25mg/L(透視度25cm)以下であり、これが守られる限り「清流は失われない」としています。しかし透視度25cmとは、わずか25cm下の川底しか見えない状態です。これを清流と呼ぶ流域住民はいません。私たちが清流と感じるのは透視度180cm以上の、川底まで見渡せる美しい水です。国交省はこの基準の違いを説明せず、「清流は守られる」と曖昧に伝え、住民に誤解を与えています。国の権威に基づく発言だからこそ、正確で丁寧な説明責任があります。

国交省は「丁寧な説明を行う」と繰り返してきましたが、実際には住民の理解を得るための誠実な説明をしていません。もし「国の清流とはSS25mg/Lの水です」と明言していたなら、住民は勘違いしなかったでしょう。美しい川辺川を思い浮かべて「清流が守られる」と信じた人々を結果的に欺いています。こうした不誠実な姿勢こそ、公共事業の起業者としての資質を欠くものです。

さらに、山形県の最上小国川の例が警鐘を鳴らしています。そこでは5年前に流水型ダムが造られましたが、アユ漁獲量は減少し、温泉街は疲弊しました。濁りは長期化し、漁協の経営も悪化しました。貯水量は川辺川ダムの50分の1しかないにもかかわらず、このような被害が出ています。行政は「除泥すればよい」と言いましたが、現実には雨が続けば泥は除去できず、濁りが繰り返し発生します。流水型ダムが「環境にやさしい」というのは幻想であり、川辺川ダムの巨大規模を考えれば、被害はより深刻になるのは明らかです。

国交省は「影響は少ない」「対策を講じる」と言い続けていますが、他のダムでそれが実現された例はなく、実効性のない言葉にすぎません。まず他のダムで回復を実証してから言うべきです。現実に不可能なことを「できる」と言う起業者に、事業を遂行する能力はありません。

また、住民の間では、川辺川ダムの建設資材に福島の除染土壌を混入するのではないかという懸念もあります。政府は放射能を帯びた除染土の公共事業利用を決定しており、膨大なコンクリートを使用する川辺川ダムにそれが使われる危険性があります。もしそうなれば、川や魚、生物、地域住民への放射能汚染の影響は計り知れません。

川辺川ダムは、清流を守るどころか濁流と環境破壊をもたらし、地域の生活や産業を根本から壊す恐れがあります。国交省が掲げる「公共の利益」は虚構であり、この事業は公益性を欠き、むしろ不利益を生むものです。自然と共に生きてきた住民や漁師の声に真摯に向き合い、清流の本当の意味を理解すべきです。

井上 勉さん 発言要旨 【反対】

■井上

私は井上勉と申します。昭和20年生まれ、80歳になります。幼い頃から川で遊び、鮎漁を続けてきました。子供の頃は人吉の川に飛び込み、50歳のころには水の手橋から光る鮎の群れを見ました。60歳で刺し網漁を始めた頃は、球磨川にまだホタルの点滅も見られましたが、今はそれも失われています。しかし川辺川には、今も子供が遊ぶ姿や鮎釣りに声をかけてくれる子供たちの姿があり、ふるさとの原風景が残っています。これを次世代に引き継ぐのが私たちの務めです。

私はダムによらない治水は可能だと思います。川を掘削し拡幅する、土砂やヘドロを除去する、堤防を強化する。市房ダムや荒瀬ダムの経験も活かせます。瀬戸石ダムは不要で撤去すべきです。さらに中長期的には森を育てることが重要です。もし脱ダム方針のあとにこれらを着実に進めていれば、令和2年7月の大水害も軽減できたと私は考えます。行政が怠った結果があの被害です。以上をもって、私はダム建設に反対いたします。

質問します。全国で流水型ダムは稼働していますが、水質が良くなった例は一つでもありますか。堆砂は必ず進みます。球磨川の上流では、直径40〜50センチ、長さ5〜6メートルの流木や1〜2トンの岩石が川底に沈み、橋の残骸や線路の枕木も沈んでいます。ダムを造れば台風で流木や岩石が放流孔を塞ぐ事態が起こり得ます。その場合どう対応するのか。さらに、砂防ダムでも経年で濁りは必ず発生します。巨大な川辺川ダムでは濁りがより大きく、長く続くのは明らかです。その処方を示してください。

■国交省

全国の流水型ダムで水質が良好に保たれている例として、山形県の最上小国川ダムがあります。堆砂や流木については、流木捕捉施設や模型実験を組み合わせ、放流孔が詰まらないよう設計しています。砂防ダムから濁りが出るという事実は確認されていません。

■井上

私は実際に濁りを経験しています。バケツに土を入れれば必ず濁り、泥は残ります。堆砂があればどんな砂でも濁りは必ず起こります。ダムという巨大な堆積構造物は自然の摂理に反し、濁りを生みます。それが現実です。以上、私の意見です。

生駒 泰成さん 発言要旨 【反対】

■生駒

相良村から来ました生駒と申します。私がこれから述べるのは、「川辺川流水型ダムに関する環境影響評価準備レポートのあらまし」です。これは九州地方整備局が出している資料で、主にこれに基づいて質問をいたします。

まず3ページ目「事業の目的」に「球磨川流域における洪水被害の防止低減を目的としています」とあります。今回の流水型ダムは令和2年の洪水をきっかけに計画されたものと思いますが、この資料に載っている「このダムがあれば軽減できますよ」というグラフは、昭和47年7月洪水の雨の降り方を用いています。非常におかしい話だと思います。

私は質問票に「流水型ダムができれば濁りの長期化は必ずする」と書きました。逆に言えば清流の日数が短くなるということです。そこで伺います。「清流の日数が短くならない」と思われますか。

■国交省

清流の定義は人それぞれ難しいところですが、環境影響評価でのSS成分で見ると、ダムの有無で変わる日数はおおむね1日程度で、大きくは変わらないと考えています。

■生駒

透明度26cm以上を清流とするなら、1年間に1日程度しか濁りは増えない、そういう意味ですね。

■国交省

透視度ではなくSS25mg/Lで評価しています。その日数が1日しか変わらないということです。SS25mg/L以上の日がダム建設前後で変わらないということです。

■生駒

しかしレポート13ページ、試験湛水時の資料には「SS成分の巻き上がりが顕著に想定される場合、表層取水や河床部放流、出水がない場合は堆積した濁質を除去」とあります。これは洪水時も同じことが起こります。ダムは一度水を溜める施設だから、底に土質が残り、水が減ってから流す。必ず濁水は長くなると思いますが。

■国交省

これまでの観測では濁りは1日、長くても3日程度で終わっており、ダムがあってもなくても変わらないと考えています。

■生駒

いや、一度溜めれば必ず土質が残る。川底のことを言っているのです。道路の話ではありません。川底を舗装するのですか。

■国交省

川底に堆積することがあっても、溜まりにくい工夫や維持管理で対応します。

■生駒

しかし実際には溜まるんです。2004年か2005年に朴木ダムでひどい濁りの長期化が起こった。堤の上に8mも泥が溜まり、それが流れ続け、1年中球磨川を濁らせました。相良人吉の議会、漁協もマスコミも大騒ぎしました。その後、あなたたちは堤の穴を塞ぐ工事をした。そうして濁りを減らしたのです。私はそれを指摘しているのです。

■国交省

平成17年の台風14号後に上流で崩壊があり、大雨で土砂が流れ込んだと調査で確認しています。ダム下流で溜まった土砂が原因とは確認していません。

■生駒

私は濁りの「長期化」のことを言っています。

■国交省

当時の調査では斜面崩壊が原因と結論づけています。

■生駒

それは間違いです。現場を見れば分かる。朴木ダムが長期化を招いたのです。

■国交省

砂防ダムが長期化の原因というのは理解できません。

■生駒

結局、住民の声より自分たちの資料を信じるわけですね。

■国交省

客観的科学的調査に基づいています。

■生駒

なぜ穴を塞いだのか。

■国交省

当時の経緯は私には分かりません。

■生駒

令和4年の台風後の樅木砂防ダムの状況を知っていますか。

■国交省

確認しています。この2〜3年の間に写真を見て確認しています。

■生駒

ダム堤から上流を見てどう思いましたか。

■国交省

大きな濁りは見られません。

■生駒

実際には10mも堆積して濁っていた。写真で分かるはずです。

■国交省

手元の写真では濁りは確認できません。

■生駒

では別の質問。試験湛水時の水温予想で柳瀬地点の平均が1〜3度高くなるとあります。鮎にはどのような影響があると考えますか。

■国交省

鮎は3月に降下し遡上が始まります。水温が高くなるのは10月〜1月なので、活発な時期ではなく影響は少ないと考えます。

■生駒

その時期は鮎の産卵期です。影響が出ます。分かった上で示しているのですね。もう結構です。

このレポート全体について言えば、濁りや生態だけでなく洪水抑止効果にも疑問を持っています。対策の記述も「工夫します」「検討します」と曖昧です。流域住民を馬鹿にしているとしか思えません。帳面消しのように言葉を並べ、ダム建設を先に進めようとする姿勢に強い疑問を持っています。以上です。

市花 保さん 発言要旨 【反対】

■市花

私は人吉市に住む市花です。本日は公述の機会をいただき、ありがとうございます。私は2020年7月の球磨川豪雨災害を身をもって経験した者として、また地域の将来を考える住民として、本事業の認定に強い疑問と懸念を述べます。

まず、本事業の認定手続には「手続の中立性・客観性の欠如」という根本的な問題があります。本事業は、起業者と事業認定庁が同一である国土交通省であり、建設する当事者が自らの事業を「公益性がある」と判断する構図で、利益相反の懸念があります。土地収用や地域の将来に影響する大規模公共事業において、公平かつ透明な意思決定が不可欠ですが、その前提が揺らいでいる現状は、憲法29条で保障される財産権を侵害しかねない重大な欠陥です。

行政法の専門家もこの問題を指摘しています。塩野宏は、自己承認の構造が公正性を損なう危険があると述べ、櫻井敬子は、同一行政庁が起業者となる場合、客観的な公益性判断が担保されにくいと整理しています。稲葉馨は、自己利益と公益審査の衝突が制度的瑕疵を生むと分析し、大橋洋一も行政の自己承認的構造が財産権保障上問題があると指摘しています。これらは技術的瑕疵にとどまらず、民主主義の基盤を揺るがす制度的問題です。この構造の下で事業が進められることは、住民にとって重大な不安材料です。

2020年豪雨災害後、被害直後から「ダムがあれば防げた」という言説が広まり、私は強い違和感を覚えました。国会議事録によれば、川辺川ダムがあれば浸水面積が約6割減少し、想定死者数が120人から1人に減少すると答弁されています。しかし、現実は複雑で、単純な因果関係ではありません。球磨川下流域に停滞した線状降水帯は、集中的に豪雨を降らせ、土石流や内水氾濫が広範に発生しました。このような災害はダムの有無にかかわらず発生しており、防ぎえないものです。

さらに、国交省の想定死者数の軽減効果の算定は、米国のモデルを流域環境に適合させたもので、地形・人口・避難環境を無視した不適切な手法です。高齢者が屋根に避難できないという仮定や、助かる1人の特定場所も不明で、実態とは大きく乖離しています。このような仮定に基づく数字を公益性の根拠にすることは極めて不合理です。

実際、2020年豪雨では、第四橋梁が流木で閉塞してダム化し、田畑に大氾濫を引き起こし、その後流失することで破壊的な津波洪水が人吉市を襲いました。この事実は危機管理型水位計のデータや被災者証言からも示されますが、国は橋梁の閉塞や流失の影響を十分に検証せず、ダム建設の根拠にしています。瀬戸石ダムも洪水の流れを阻害する障害物となっており、その影響の検証は行われていません。左岸の低い水害痕跡を採用するなど、国は都合の良いデータだけを根拠にしています。

また、山田川の下流部分では川幅が狭く、橋が多く架かっており流下能力が低下しています。この構造的問題が2020年豪雨での氾濫の主因であり、川辺川ダム建設では浸水リスクは解消できません。気候変動による局所集中豪雨は頻発しており、「ダムさえあれば被害を防げる」という発想は現実に対応できません。

まとめます。事業の認定は財産権の制限を伴うため、公益性と公正性の確保が不可欠です。しかし、起業者と認定庁が同一である構造により、中立性・公正性が担保されず、公益性の評価が歪められる危険があります。2020年豪雨の検証も不十分で、それを踏まえない公益性の主張は合理性を欠きます。したがって、事業認定申請の一旦取り下げと、認定の見送りが必要です。災害の記憶は未来への教訓であり、現場の声を置き去りにしたまま進める認定には強く異議を唱えます。制度の見直しと地域に根ざした判断が求められます。

川邊 良信さん 発言要旨 【反対】

■川邊

人吉在住の川邊良信と申します。わたしは訴えたいことが4点あります。

1点目は鮎漁についてです。わたしは川辺川と球磨川の合流地点より下流で鮎漁をして収入を得ています。球磨川が濁っている時でも、川辺川の水が濁りを薄めてくれるので漁が成り立っています。しかし流水型ダムであっても川辺川の水が濁り、球磨川での鮎漁は出来なくなると危惧しています。過去にも砂防ダムや堰堤の影響で濁りが続き、漁が不可能になったことがありました。川辺川ダムが出来れば同じことが必ず起きると思います。仮に鮎が捕れても商品価値が下がるので、わたしは川辺川ダムに反対です。

2点目は球磨川の掘削についての意見と質問です。2023年から2025年にかけて球磨川下り発船場周辺で掘削工事が行われ、川底の石がほとんど取り除かれました。その結果、泥がさらに溜まり竿が届かず、以前は10キロ以上捕れていた鮎が全く捕れなくなりました。本来取り除くべきは石ではなく泥や砂です。水の手橋上流でも砂が再び溜まり、状況は悪化しました。かつては砂取り舟が定期的に砂を取っていましたが、今は行われておらず舟が通れない所もあります。川の流れや地形を考えない掘削は状況を悪くし、漁師にとって大きなマイナスです。しかも漁師に何の説明もなく進められたことに公益性の欠如を感じています。そこで伺います。工事前に検証はあったのか、工事後に影響の検証は行われたのか、その結果があるなら公表をお願いします。

3点目は責任についてです。諫早湾干拓事業では漁業被害が深刻化しましたが誰も責任を取りませんでした。川辺川ダムも同じ結果が予想されます。もしダムで鮎漁が出来なくなった時、誰がどのように責任を取るのか教えてください。

4点目は民意についての意見と質問です。2020年の災害後、住民から「早くダムを造って欲しい」という声を聞いたことはなく、多くが「ダムはいらん」と考えています。それにもかかわらず首長はダムを要望しており、民意と矛盾しています。漁協においても組合員と役員の考えに違いがあります。漁業権は個人にあるとわたしは考えていますが、国交省は漁業権を個人と組合のどちらにあると考えているのか、説明をお願いします。

■国交省

まず最初の質問、水の手橋の掘削の話です。堆積をしていたので掘削た。詳しく把握しているわけではありませんが、毎年川下りの方や漁協の片にも説明をして掘削した。事前に***は承知しておりませんが、川の状況とかは引き続き監視を続けていきたいと思います。

■川邊

掘削は相当な経費をかけてされたと思いますが、まったく同じ現状か、かえって悪く、浅くなっています。まったく工事をした意味がない。の状況が分からず掘っただけで、元の状況とほぼ変わらず、掘った意味がありませんでした。

■国交省

2つ目の質問。鮎が取れなくなった時の責任は誰が取るのかについて。鮎の生態というか、質や漁に関しては餌となる付着藻類とか産卵場とか、いろんな要素がございますので、ダムの有無に関わらずそういった設置や環境を確保していくことが大事。そういう環境ができるようにこれからもいろんな洪水調節ルールとか***とか、そういったことを今検討しておりまして、鮎が取れなくなるということを仮定するのではなく、鮎が取れなくならないように工夫というか進めていく。

■川邊

検討していきますというお答えでいいでしょうか。

■国交省

鮎の生息環境が確保できるように、検討だけでなく現場での工夫もやっていきます。

次に漁業権に関してですが、基本は組合のものと考えております。漁業法代62条に規定されていまして、漁業権を取得している球磨川漁業協同組合さんが対象ということで考えております。

城本 雄二さん 発言要旨 【賛成】

<省略>

吉村 勝徳さん 発言要旨 【反対】

寺嶋 悠さん 発言要旨 【反対】

■寺嶋

私は熊本市に住む一市民、寺嶋と申します。川辺川・球磨川を愛し、納税者の一人として意見を述べます。まず、公聴会のあり方に疑問があります。52名が申し込んだのに28名が発言できず、漁業者や被災者も機会を奪われました。追加開催を求めます。

本題に入ります。起業者は川辺川ダム建設事業の「公益性が極めて高い」と主張していますが、根拠には多くの疑問があります。私は費用対効果、八代での氾濫想定、治水効果と犠牲者、環境影響評価の範囲について指摘します。

この事業は旧計画の継続として進められ、用地取得や移転はほぼ完了、すでに2,340億円が投じられました。完成には合計4,900億円が必要と見込まれています。ところが費用対効果は「0.4」とされています。この驚きの数字は、2022年6月の「球磨川水系学識者懇談会」で初めて明らかにされました。

学識者懇談会とは、起業者が設置した有識者会議、つまり、基本的に起業者にとって都合の悪いことは言わない、時に「御用学者」とも呼ばれるような、その道の専門家とされる方々だけで構成される会議ですが、この数字が説明された際、委員からは「かなり低い数字である」「これまで投じた2000数十億円は税金の無駄だったと国は認めているのか」との質問が出たほどです。

国交省は、その時点より前に支出したコストは考えなくて良い、事業継続した場合にこれからかかるコストだけを考えれば良い、となっているためと説明しています。「残った事業、これからやる事業」の投資効率性を考えるためだから、過去は一切振り返らない、というわけです。当然ながら、再評価を行う度に、費用対効果はどんどん釣り上がります。2022年、残事業の費用対効果は甘く見積もって「1.9」でした。3年後の今年7月は、「2.4」に跳ね上がりました。次に評価管理委員会が開かれる3年後、この数字はさらに高くなります。

費用対効果が0.4程度でありながら進められた、国の直轄事業はこれまで存在するのですか。

■国交省

0.4に相当する全体事業で、国交省直轄ダム事業は、この川辺川ダム事業のみです。

■寺嶋

費用対効果が「0.4」でありながら継続されたダム事業はかつてない。川辺川ダムは、費用対効果が「0.4」でありながら強引に進められる、日本で初めて、唯一の極めて特異な事業ということで理解しました。

八代の氾濫について、20年前の住民討論集会で国は、「ダムがなければ八代平野全体が浸水する」と繰り返し説明しました。しかし2020年7月豪雨では過去最大の雨量が記録されたにもかかわらず、八代市街地に球磨川からの氾濫はありませんでした。過去に繰り返してきた説明とは大きく異なり、2020年球磨川豪雨でも、八代市街地に大きな浸水被害が一切無かった理由はなぜだと考えているか、答えて下さい。

■国交省

萩原地区は湾曲しており、河床に深掘れが生じやすいということで、天端の幅が不足しているということで、一旦氾濫しますと八代市街地を含む広大な八代平野が浸水するということで、堤防強化対策を実施しているところでした。令和2年は。このような状況の中、当時萩原地区では、水位は計画高水位を上回っており、非常に危険な状態だったと認識しています。結果的に堤防決壊はしていませんが、八代地域では避難指示が出るなど非常に緊迫した状況にあったというふうに考えております。

■寺嶋

随分トーンダウンしている。当時の住民討論会では「少しでも超えれば危険」との説明が繰り返されていました。

先月10日から11日にかけての記録的豪雨で、八代市街地では過去最大の被害が発生しました。131戸が全半壊、床上浸水は県内最多の1440戸という、未曾有の被害を受けています。被害の実態を調査すると、山に近い集落は土砂災害がありますが、市街地や中心部、平野部は内水氾濫が主たる原因だと被災者の証言などから推察されます。このときも、球磨川からは一滴も水はあふれませんでした。だけども、広い範囲が床上、床下浸水しました。

ところが、八代のハザードマップは、「球磨川が破堤した場合」を想定したものであり、今回の記録的豪雨での浸水エリアや状況とは大きく異なりました。国や行政の作るハザードマップすら、起業者にとって都合の良い、川辺川ダムを推し進めるための辻褄合わせのデータに基づいて作られているため、住民の命を危険にさらしかねない。そういうことが、球磨川流域で起きていると認識しています。起業者には河川管理者である責任を、痛切に自覚すべきだと思います。

また、本事業で守られる生命財産、治水効果と氾濫想定について、2020年豪雨で亡くなられた52名の大半は支流の氾濫や土砂災害によるもので、ダムでは救えなかったと専門家や市民調査で明らかになっています。それにもかかわらず、起業者は犠牲者を「ダムの根拠」として利用しています。昭和40年前後の水害でも、実際には土砂災害の死者を「洪水死者」と説明してダムの必要性を訴えました。人の命を利用する姿勢は、死者への冒涜です。

環境影響評価についても問題があります。旧計画では球磨川下流から八代海にまで影響が及ぶとして議論されました。しかし今回のアセスでは「球磨村渡まで」と範囲が狭められています。「球磨川渡地区より下に環境影響はほぼ及ばないので、環境アセス対象から外して良い」ことを裏付ける、合理的、科学的なデータを具体的に教えて下さい。

■国交省

旧計画の環境影響評価については、川辺川の上流から合流地点までの予測評価を行っています。環境影響評価とは別に、学識者、漁協代表者、国、県などで構成された八代海調査委員会というものがあり、その時に八代海からの水質の影響を予測評価しています。その結果としては、水質面で評価現状とほぼ変わらないので影響は無視しうる程度のものと見てとれると評価いただいています。平成12年の研究会で集水域の3倍程度を対象とするとの考え方が示され、渡までとしています。

■寺嶋

環境影響がどう起きるのか、どこまで及ぶのかは、事業の「公益性」を考える上で重要な点。それでも、起業者としては法的になんら根拠のない、内部の小さな研究会が勝手に決めた「考え方」を、裏付ける合理的科学的データもないものを根拠に、アセス範囲を制限したということで理解しました。

私は最後に四点をまとめました。費用対効果は実態として0.4でありながら1.9や2.4と恣意的に計算しています。八代で氾濫しなかった理由についても、私の疑問に十分に答えるものではなかった。治水効果では、人の命を使ってまでダムを作ろうとしている。アセスの範囲は科学的合理的な根拠が無く範囲を狭め、影響を過小評価している。

こういったものに支えられた公益性には、大きな疑問があります。国交大臣に本事業認定を却下されるよう強く求めます。

中島 康さん 発言要旨 【反対】

■中島

私は熊本市から参りました。川辺川を守る県民の会の中島康です。昨日からの公述を聞いて感じたのは、国交省が計画している川辺川ダムにはほとんど公益性がないということです。

2020年7月の豪雨の際、私は人吉におりました。川辺川の水は確かに増えていましたが、上流では雨が降っていませんでした。五家荘でも「今回は雨が少なくてよかった」と言われていたほどです。線状降水帯は球磨川上流に集中しており、川辺川の集水域には大雨はありませんでした。それなのに「ダムがあれば人吉の被害は6割減る」と国交省が言ったことに強い疑問を持っています。雨が少なかった川辺川にダムを作って、どんな意味があるのかと感じます。

実際に避難した人たちは、球磨川があふれる前から支流の氾濫で逃げています。国は「バックウォーター」と言いますが、現場を見ればそうではなく、山田川などの支流で下流が細くされた都市計画の誤りで上から溢れていました。球磨川が氾濫したのは最後で、それ以前に支流氾濫が先に起きていたのです。

さらに重大なのは第四橋梁の件です。上流の三角地に万を超える材木が置かれており、それが流され橋に引っかかりダム化しました。そのせいで橋が崩壊し、鉄砲水となって人吉市内を襲ったのです。住民は「今回は下から水が来た」と証言しており、崩壊の際に水が一気に引いたとも話しています。これは誰が見ても明らかな事実です。河川管理の責任として、材木を置かせないことこそ必要だったのではないでしょうか。それを調べもせず、検証から外しているのは納得できません。

私たちは共同検証を何度も求めました。少なくとも8回は要請し、最初の4回は県庁が理由をつけて断り、その後は「やるつもりはない」と言われました。住民が現場を見て感じた水害の実態と、国が説明する内容が大きく違うのに、共同検証を拒否するのは理解できません。住民が納得するのは、専門家だけの検討会ではなく、住民と一緒に行う検証です。

私は物理学を学びましたが、大学で「科学する心を忘れるな」と教えられました。2020年7月豪雨のデータを「現実に即さないから」と省くのは科学ではありません。データが合わないなら、その原因を徹底的に調べるべきです。川辺川ダムを作れば命が守れるという宣伝を、新聞全面広告で出す前に、本当に命を救えるのかどうか、共同検証で確かめるべきです。

私は五木村での説明会で、国交省に「清流の定義は何ですか」と尋ねたら、「清流の感じ方は人それぞれ」と説明された。今回、透視度25cmとの話が出ているが、25cmの深さまで見えれば清流というのは、国交省の正式見解ですか?

■国交省

(透視度)25cm以下のことを清流と言っているつもりはなく、あくまでもアセスの段階ではSSで25mg/Lというのを基準にして環境影響評価をやったと言っているだけ。それがイコール清流と言っているつもりはありませんし、それを清流だから守れるということも言ってはいません。環境影響評価について、SS25mg/Lが基準ということは言っております。

透明度とか透視度とかいろいろありますが、今SS25mg/Lの時に測っている水平透明度は、過去の実績からとったグラフでいくと、22.6cmです。

清流という定義は水質だけではないので、そのSS25mg/L、例えば水平透明度22.6cmの時に清流かと言われると、そこは人それぞれだと思うが、川辺川を見ている人からすると「濁っている」というふうに見えるとは思います。

■中島

私たち一般の市民は、雨が一週間以上降らないような時に澄んだ川辺川の水が、透明度の高い川だと感じています。今度穴あきダム、川辺川ダムを作った場合、あの程度の川の澄み具合を保つことはできるんですか?

私たち市民は、今の川辺川のように透視度1800mm、2000mm先まで澄んで見える水を清流と考えています。ダムを作っても、その水の透明度を守れるのですか?

■国交省

ダムができていない状態でも、洪水になると濁るわけで、その時の濁り方がダムがある時とない時では環境影響評価で検討したところでは大きく違わないという結果が出ています。我々としては洪水後の濁り方っていうのはダムがあってもなくても大きく変わらないという認識。洪水の際の濁りは避けられませんが、なるべく良い状態を維持できるように努力します。

そのように少しでも綺麗な状態ができるようにですね、いろんな構造の工夫とか操作の工夫とかをやっていきたいと考えています。

■中島

立野ダムでも「砂は溜まらない」と言っていたのに、実際には高さ5〜6メートルも砂が溜まっています。最上小国川ダムでも同じです。そういう現実があるのに、清流を守れるという説明は到底納得できません。

人吉の水害は中小河川や支流の氾濫が中心でした。消防署裏の一帯ではヘドロがなく白い砂だけが残っていました。これは支流氾濫の証拠です。それを「球磨川の氾濫が原因」と一括りにするのは誤りです。

命も清流も守れると言うなら、その根拠を明確に示すべきです。川辺川ダムがあれば人吉の被害が減ったという国の説明は、現場を知る住民には全く納得できません。共同検証を拒むのではなく、住民と一緒に事実を明らかにすることこそが必要です。

原 育美さん 発言要旨 【反対】

■原

川辺川を守りたい女性たちの会、代表の原育美です。穴あきの川辺川ダムの建設に必要な土地や漁業権を強制収用するため、事業認定の申請が行われました。しかし川辺川ダム事業に公益性があるのか、強い疑問があります。

公共事業には社会的合意形成が不可欠ですが、住民や県民の合意は得られていません。受益者である地域住民や市民団体が反対し、必要性を認めていないのは、環境保全や情報公開、透明性、民主性、公正性、そして持続可能な豊かさが確保されていないからです。地域の生業と豊かさを損なう公共事業はあってはなりません。

①環境保全の優先性への疑問

穴あきダムであれば影響を抑えられるという環境アセスは、曖昧な表現に終始し科学的検証に欠けています。小規模ダムですら生態系に影響を与えてきた現実を踏まえれば、高さ107mもの流水型ダムが清流を失わせ、漁業に深刻な影響を与えるのは確信です。生態系に対して謙虚に向き合うべきです。

②社会的合意形成と情報公開

2020年7月の豪雨直後に再浮上したダム計画は、被害状況や要因の検証も不十分なまま進められました。この5年間、住民説明会は一度も行われず、国の説明は特定代表者向けや専門家による検討会のみです。被災者や住民が意見を交わす場はなく、繰り返された要望や質問も軽視されています。合意形成が図られていないのは明らかです。

③費用対効果

川辺川ダムの洪水防止効果は限定的で、本流球磨川の効果はゼロです。建設総額は4900億円、費用対効果は1.9とされていますが、救えると主張する予想被害者を組み込まなければ0.4に過ぎません。維持管理費も含まれていません。物価高騰により費用はさらに増え、意図的な数字であるとの疑問があります。阿蘇立野ダムも費用増となっており、川辺川ダムも同様の懸念があります。

④地域社会と経済への影響

各地のダムは川を濁らせ、魚や昆虫を減少させ、漁業や地域経済を衰退させてきました。ダム観光の効果など妄想に過ぎません。住民は40年をかけて旧川辺川ダムを白紙撤回し、荒瀬ダム撤去で清流が戻りつつありました。そこに豪雨災害が起きましたが、今こそ守るべきは清流です。ダムで栄えた地域はなく、清流を失えば衰退します。

私たちは2001年に「尺鮎トラスト運動」を始め、鮎を全国に届けて清流の価値を訴えてきました。ダム建設で水が濁れば、川の生き物に甚大な影響が出て、川師や支援者を失望させます。

川辺川を守りたい女性たちの会、代表の原育美です。穴あきの川辺川ダムの建設に必要な土地や漁業権を強制収用するため、事業認定の申請が行われました。しかし川辺川ダム事業に公益性があるのか、強い疑問があります。

公共事業には社会的合意形成が不可欠ですが、住民や県民の合意は得られていません。受益者である地域住民や市民団体が反対し、必要性を認めていないのは、環境保全や情報公開、透明性、民主性、公正性、そして持続可能な豊かさが確保されていないからです。地域の生業と豊かさを損なう公共事業はあってはなりません。

第一に、環境保全です。穴あきダムであれば影響を抑えられるという環境アセスは、曖昧な表現に終始し科学的検証に欠けています。小規模ダムですら生態系に影響を与えてきた現実を踏まえれば、高さ107mもの流水型ダムが清流を失わせ、漁業に深刻な影響を与えるのは確信です。生態系に対して謙虚に向き合うべきです。

第二に、社会的合意と情報公開です。2020年7月の豪雨直後に再浮上したダム計画は、被害状況や要因の検証も不十分なまま進められました。この5年間、住民説明会は一度も行われず、国の説明は特定代表者向けや専門家による検討会のみです。被災者や住民が意見を交わす場はなく、繰り返された要望や質問も軽視されています。合意形成が図られていないのは明らかです。

第三に、費用対効果です。川辺川ダムの洪水防止効果は限定的で、本流球磨川の効果はゼロです。建設総額は4900億円、費用対効果は1.9とされていますが、救えると主張する予想被害者を組み込まなければ0.4に過ぎません。維持管理費も含まれていません。物価高騰により費用はさらに増え、意図的な数字であるとの疑問があります。阿蘇立野ダムも費用増となっており、川辺川ダムも同様の懸念があります。

第四に、地域社会と経済です。各地のダムは川を濁らせ、魚や昆虫を減少させ、漁業や地域経済を衰退させてきました。ダム観光の効果など妄想に過ぎません。住民は40年をかけて旧川辺川ダムを白紙撤回し、荒瀬ダム撤去で清流が戻りつつありました。そこに豪雨災害が起きましたが、今こそ守るべきは清流です。ダムで栄えた地域はなく、清流を失えば衰退します。

私たちは2001年に「尺鮎トラスト運動」を始め、鮎を全国に届けて清流の価値を訴えてきました。ダム建設で水が濁れば、川の生き物に甚大な影響が出て、川師や支援者を失望させます。

真実から目を背け、自然や地域経済を損ない、民意を無視するダムに公益性はありません。事業認定申請は取り下げるべきです。ダムによらない流域治水と地域復興を住民参画・住民決定で進めることを望みます。川の再生こそが地域を豊かにし、持続可能な社会につながると強く訴えます。

渕上 憲男さん 発言要旨 【賛成】

<省略>

あさぎり町男性 発言要旨【反対】

■男性

私は地域に暮らす住民として、また球磨川流域の自然とともに生きたいと思っている一人として、本事業の将来にわたる公益性に疑問を持っています。公益性を判断するために必要で的確な情報が事業者から示されていないと感じています。ここでは、水害リスク低減効果の確実性、環境影響評価レポートの信頼性と提示の仕方、地域住民が求める環境との乖離、そして住民との十分な対話や合意が得られていない点について述べます。

川辺川の流水型ダムの目的は治水です。一般にダムや堤防などの「グレーインフラ」はある規模までの降雨には効果を発揮しますが、計画規模を超えると安全度が急激に低下し、破堤や越水で被害がかえって大きくなる場合もあります。経験からも堤防や樋門が壊れることで水が引かないことがあります。「ダムができれば安全だ」という説明によって、危険な地域に居住が進み、内水氾濫や対応の遅れで被害が増大することも考えられます。

ダムを前提にするとソフト対策が軽視されがちで、実際に人吉市内では浸水想定区域で住宅建設が進んでいます。人口減少時代に危険を冒してまで居住地を広げる必然性は低いはずです。しかも「ダムがあれば防げる」という説明は一面的で、実際には降雨の分布によって効果は大きく変動します。ダムは自分の集水域の雨しか扱えず、不確実性を抱えています。想定降雨の確率を明示しなければ住民は判断できません。気候変動で豪雨が頻発する時代には、流域全体で分散的な対策を組み合わせ、最悪の場合の被害を小さくする施策が重要です。熊本県は流域治水を進めるとしながら、ダムの位置づけや全体的な波及影響を十分に説明していません。

また、住民からは「ダムがあっても2020年7月豪雨で犠牲者は減らないのでは」との指摘もあります。こうした具体的な検証を住民と一緒に議論することが合意形成に不可欠です。つまり、事業効果の説明は一部に限られており、幅を持って最悪の場合も示すことが必要です。

次に環境への影響です。多くの項目で断定的な説明がなされ、私は影響の程度を理解できていません。今日は濁りの影響と水没による森林・河川への影響について述べます。流水型ダムは試験湛水や洪水調節時に土砂をため込み、水位低下時に巻き上げられて強い濁りが生じ、長期化すると予想されます。礫は湛水域にたまり続け、下流の瀬や淵の骨格を改変すると考えられます。レポートでも出水後半に強い濁りが計算され、ダムがない場合より数倍高いSSが示されています。

生物影響については、アユや魚類に「短時間だから残る」と楽観的に評価されていますが、普通に考えれば心配です。影響が不明な場合は正直に幅を示すべきです。瀬や淵の変化も短期間の計算で十分ではなく、長期的な影響は不明です。礫の構成や水質・濁りの評価も安易で、アユの餌となる付着藻類への影響は考慮されていません。森林や両生類の水没影響も「戻るだろう」とされますが、時間がかかり、戻らない可能性もあります。陸域の変化は有機物供給にも影響しますが、評価に反映されていません。

環境評価全体として、要素抽出が粗く、予測も楽観的です。不確実性を示さず「影響はない」とされることで住民の不信を招きます。保全策も、効果が得られなかった場合の対応が示されていません。最悪のシナリオも含めて判断材料を示すことが必要です。

さらに川と人との関係について事業者と住民の意識に乖離があります。川辺川は単なる治水対象ではなく、生き物の生息地であり、暮らしの基盤であり、住民が誇りに思ってきた存在です。しかしレポートでは観光など経済的視点が中心で、住民の日常的なふれあいは対象とされていません。流れの音や透明な水面、渓谷の風景といった価値は評価されていません。

また、複数案比較が行われていない点も重大です。配慮レポートで比較が行われておらず、「河川整備計画で判断した」とされますが、実際にはダムの位置と規模が既に固定されていました。公共事業は選択肢を比較して最も公益性の高い案を選ぶべきですが、その手続きが欠落しています。

<まとめ>

以上、治水効果の不確実性、環境影響評価の不十分さ、住民が求める環境との乖離、複数案比較の欠如という課題がある中で、本事業を「公益性がある」と断定することはできません。公共事業は住民の合意形成を欠いたまま進めるべきではなく、被災直後など住民が十分考えられない状況で決定するのも不適切です。住民との対話の上で、幅広い選択肢から最適解を探る必要があります。

川辺川ダム建設事業は治水効果・環境影響・住民合意のいずれの観点からも疑問が残ります。的確な情報が示されない限り、公共事業として正当化することは困難です。将来世代に誇れる川や地域を残すため、十分な議論と合意形成を経て、真に公益性のある施策を選択すべきです。

つる 詳子さん 発言要旨 【反対】

(準備中)

岐部 明廣さん 発言要旨 【反対】

岐部スライド①

川辺川ダムがあったとして令和2年7.4洪水に効果がどれほどあったのか?

スライド②

コンプライアンス違反(モラルハザード)

スライド③

数値改ざんのダム計画は事業認定を却下せよ

スライド④

球磨川水系 三つの降雨パターン

スライド⑤

梅雨前線ダムサイト北側通過パターン

・昭和40年7.3洪水等降雨線図🟪

・昭和57年7.25洪水等降雨線図🟪

スライド⑥

梅雨前線ダムサイト南側通過パターン

・令和2年7.4洪水等降雨線図🟪

・平成18年7月洪水等降雨線図🟪

・昭和47年7.6洪水等降雨線図🟪

スライド⑦

台風降雨パターン

・令和4年9月台風14号等降雨線図🟪

・平成17年9月4日台風等降雨線図🟪

スライド⑧

令和2年7.4洪水と令和4年9月台風14号の等降雨線図🟪🟪

スライド⑨

令和4年9月台風14号の時の頭地橋の写真🟪

スライド10

令和2年7.4洪水は奇妙な洪水でした。

スライド11

実績流量と理論流量のグラフ🟪

スライド12

人吉大橋地点の最高水位のスライド(大橋)🟪

スライド13

当時の人吉大橋地点の写真🟪

スライド14

人吉大橋地点水位変化のグラフ🟪

スライド15

拡大したグラフ🟪

スライド16

二つの奇跡の吊り橋と断面図🟪

スライド17

平成17年9月4日台風の等降雨線図🟪と令和2年7.4洪水の等降雨線図🟪)

*台風の等降雨線図に12時間雨量233、人吉地点ピーク流量4475を記載

スライド18

令和2年7.4洪水にダムは効果があったのか?

数値改ざんによるトリック

🟪ダムサイト流量

🟪人吉地点流量

🟪第4橋梁ダム化/欠壊

スライド19

コンプライアンス違反(モラルハザード)

スライド20

倫理の欠如。倫理観や道徳的節度がなくなり、社会的な責任を果たさないこと(「バレなければよい」という考えが醸成)。

スライド21

昭和40年7/3洪水の等降雨線図🟪

*🟪に12時間雨量167ミリ、人吉地点流量5000トン、引き伸ばし率2.5、

人吉地点流量12500、

ダムサイト最大流入量6500

スライド22

昭和47年7.6洪水の等降雨線図🟪 *🟪に12時間雨量152ミリ、人吉地点ピーク流量3920トン、引き伸ばし率2.09

スライド23(スライド⑧)

令和二年7.4洪水の等降雨線図🟪*引き縮め率0.927引き縮め後の人吉地点ピーク流量6100トン/秒

スライド24

数値改ざんによるダム効果

→重大なコンプライアンス違反(モラルハザード)

スライド25

川辺川ダムがあれば

【1】最大孤立者 2万3698人減の3人

【2】想定死者数 91人減の一人

スライド26

被災地

コンプライアンス違反(モラルハザード)

ASD/PTSD

スライド27

倫理の欠如。倫理観や道徳的節度がなくなり、社会的な責任を果たさないこと(「バレなければよい」という考えが➖➖。

責任の所在(不明瞭)

不良債権(国民負担)

スライド28

失われた30年

1000万円3%利息

344万円/10年

34.4万円/年

34.4万円X1億人=34.4兆円/年

消費税23兆円

スライド29

(モラルハザードのスライド)

「倫理の欠如。倫理観や道徳的節度がなくなり、社会的な責任を果たさないこと(「バレなければよい」という考えが醸成)

経済的損失

清流・渓谷破壊

スライド30

国民を欺いた数値改ざんのダム計画はコンプライアンス違反(モラルハザード)です。

そのつけは国民負担です。

事業認定を却下しなければなりません。

Youtubeショート動画「雨は嘘をつかない」 ①/②/③/④/⑤/⑥/⑦

書籍『雨は嘘をつかない』岐部明廣著(人吉中央出版社、2025年)

山本 幸さん 発言要旨 【賛成】

<省略>

南 由穂美さん 発言要旨 【反対】

(準備中)

川上 義信さん 発言要旨 【反対】

(準備中)

土森 武友さん 発言要旨 【反対】

(準備中)

溝口 幸治さん 発言要旨 【賛成】

※発言の内容は、本人のブログ投稿に全文掲載されています。以下では、発言要旨を短くまとめて紹介します。

■溝口

本日は川辺川ダム建設事業について賛成の立場から意見を述べます。私は1999年から人吉市議会議員、2003年から熊本県議会議員として球磨川流域の治水対策に長年関わってきました。この間、計画の白紙撤回やダム以外の治水対策の検討、令和2年7月豪雨災害の経験を通して、民意に従った政策だけでは地域住民の生命や財産を守れないという現実を学びました。この事業を通じて、政治・行政の責任、科学的根拠の重要性、後世のための判断を分かりやすく住民に伝えることの大切さを改めて感じています。

そこで「治水対策の目的と責務」「流水型ダムの意義と特徴」「科学的根拠と検証の成果」「代替案の現状」「事業を推進する上で大切なこと」の五点から意見を述べます。

まず、治水対策の目的と責務についてです。政治の要諦は地域住民の生命・身体・財産を守ることです。球磨川流域は古くから水害の歴史を持ち、令和2年7月豪雨では県内で67名が亡くなり、住家被害は7,400棟を超え、被害総額は5,222億円に達しました。住民からは「ダムを含め河川掘削や堤防嵩上げなどできる対策は全て行ってほしい」との切実な要望が寄せられました。国・県・流域市町村が連携して流水型ダムを含めた緑の流域治水を推進することが政治・行政の責務です。

次に流水型ダムの意義と特徴です。このダムは通常は川の流れを下流に流し、洪水時のみ水を一時的に貯めて流量を調整する構造で、川の環境や魚類の遡上に影響を与えにくく、清流や生態系を守る効果が期待されます。つくばの土木研究所での超大型水理模型実験でも平常時の流れや増水時の川底の石の動きが確認されており、環境への影響を懸念する方にも理解していただけると思います。

三点目は科学的根拠と検証の成果です。感情的な賛否ではなく、科学的に検証し住民に分かりやすく示す「見える化」が重要です。熊本県では「緑の流域治水」の動画を作成し、地形や洪水のメカニズムを解説し、出前講座も行っています。国土交通省でも有識者監修のもと洪水時の水量や流速、土砂の動きをデータに基づき再現した映像を作成しており、科学的根拠に基づく客観的資料として住民理解に極めて有用です。

四点目、代替案の現状です。以前からダム建設中止の場合は責任を持って代替案を示すべきと主張してきましたが、明確な答弁は得られず、令和2年豪雨災害で多くの被害が出ました。過去の遊水池拡大や堤防強化などの代替案は豪雨規模には対応できず、現時点では流水型ダムを含めた緑の流域治水が最も実効性の高い選択肢です。

五点目、事業推進で大切なことは三点あります。1点目は環境保全の徹底で、継続的なモニタリングと情報公開を行うこと。2点目は地域意見の反映で、説明会や意見交換の場を設け、安全性や計画進捗を丁寧に共有すること。3点目は流水型ダムを含めた緑の流域治水の実現で、堤防強化、遊水池整備、河川掘削、中小河川整備、山林整備、田んぼダムなど全ての可能な対策を講じることです。豪雨災害後、市長と私は「球磨川流域の治水対策とまちづくりを一体的に行う壮大なプロジェクト」と認識を共有しており、流水型ダムを含む緑の流域治水の実現で治水安全度を高めることが安全・安心なまちづくりには不可欠です。

最後に、令和2年豪雨では多くの人命が失われ甚大な被害が出ました。私も治水対策に関わってきた責任の一端を感じています。だからこそ、2023年の県議選では「流水型ダムを含む緑の流域治水を推進すること」を訴えて当選しました。過去には民意により事業が白紙撤回されましたが、現在の状況から見れば民意も「流水型ダムを含む緑の流域治水を推進すべき」との意思表示であると考え、これをもって意見とします。

森 明香さん 発言要旨(久保田悦子代理) 【反対】

■森

私は久保田さんの意見や質問のうち、重点項目に絞って質問したいと思っています。理由は、これまでの公述人の方々も指摘していましたが、行政検証が非常に不十分であると私自身、流域に断続的に来て感じていること、また300回以上行われたとされる説明会も、一方的な説明にとどまり、住民の質問に真摯に答える姿勢が十分ではないと見受けられることです。さらに、災害の実相に肉薄せず、ダムの効果が過度に強調されることに疑問を持っています。ダムは環境を破壊するだけでなく、流域に大きなリスクをもたらす可能性もあります。この点に絞って質問し、流域住民が判断するために必要な情報提供をしてほしいと思います。

まず地質の問題に絞って伺います。ダム周辺および上流の実質が弱いとされ、現在も起業者が調査を行っていると思いますが、現時点でどの程度調査されているのかを教えてください。

■国交省

ダム本体の施工にあたり、ダムサイト付近でこれまで約200本のボーリング調査を行っています。調査の結果、これまでの地形や堅固な地質により、ダム建設に必要な地盤強度やダム基礎基盤としての安定性を有していることを確認しています。

■森

川辺川ダム砂防事務所のFAQ14に書かれていることと同じ内容かと思いますが、6月に退任した齋藤前砂防事務所長は、五木村の住民説明会で「現時点でも10カ所以上の地すべり箇所を確認しており、対策をして地滑りを止める」と説明したそうです。さらに「瀬目トンネルは今も動いている」とも説明されました。この説明会は個別にリリースされておらず、メディアもほとんど知らなかったと聞いています。複数地区からも地滑りの証言が出ており、技術的に地滑りを止めることが可能か疑問です。堅固な地質で問題ないという説明と説明会の発言内容のずれについて、理由を教えてください。

■国交省

説明会でお話ししたのは瀬目トンネルの件です。現在も地滑りの影響で動いているという説明は行っていません。10カ所程度の地滑り可能性のある場所は他にもありますが、ボーリングなどの調査を行い、安全性が確保できない箇所には必要な対策を実施するという説明をしています。

■森

その地すべり箇所は200本のボーリング調査で把握した場所とは別ですか。

■国交省

200本のボーリング調査はダムサイト付近で行ったものです。それ以外に貯水地周辺で439本の調査を7月時点で実施しています。

■森

その調査はいつ始めましたか。

■国交省

始まった時期はすぐには出ませんが、かなり前から様々な調査を行っています。

■森

環境アセスの最終レポートには何か記載されていますか。

■国交省

環境影響評価では、地滑りの可能性が高い4カ所について、工事に伴う騒音・振動や生物への影響の検討を行っています。「地すべり」という言葉ではなく「斜面安定対策盛土」と表現されています。

■森

最終レポート後に新たに発覚した地滑り箇所はありますか。

■国交省

新たな箇所はありません。ただし4カ所以上の可能性はあります。

■森

現時点で把握している地滑り危険箇所は何カ所ですか。

■国交省

地質調査等を含め精査中で、現時点で具体的な数字は示すことが難しいです。

■森

地滑り箇所と具体的な場所が不明な状態で事業認定申請をしたのはなぜですか。

■国交省

事業認定の起業地表示図には対策を行う場所を示しています。事業計画が土地の適正かつ合理的利用に寄与することを要件として、貯水池内の斜面安定対策盛土の必要量を検討して記載しています。

■森

その後、新たに分かった地滑り箇所に対する対策やリスク全体を把握せずに事業を進めてよいと考えますか。

■国交省

4カ所は地滑りの可能性が高く対策を検討しています。それ以外の箇所は地滑りでない可能性や規模が小さいものも含め調査しており、要領に影響するものではないと考えています。

■森

地すべりの4カ所の具体的場所を教えてください。環境アセスには記載されていません。

■国交省

図面に記載しており、相良村岳野地区、藤田地区、藤田下流地区、五木村野々脇地区の4カ所です。

■森

貯水時に地すべりのリスクが高まるとFAQに書かれていますが、対策で必ず止められると断言できますか。

■国交省

工法は確定していませんが、実績のある工法で対策は可能と考えています。地すべりが起きないわけではなく、起きる可能性に対して対策を行うということです。

■森

万が一起きた場合、責任をどう取るつもりですか。命がかかっています。

■国交省

貯水池の地すべり対策は、各種基準や先行事例を総合的に考え、対策可能と判断しています。起こらないようにしっかりすることが起業者の責任だと考えています。

■森

対策は100%ではなく、想定外の事態で責任を逃れる可能性もあります。現時点でどのように対応するのか、流域住民に情報は確実に届いているのかを教えてください。

■国交省

環境影響評価の過程で考えられることは、説明会を通して説明しています。

■森

流域の方々の命に関わる問題が十分に共有されず、工法の実績がここで機能するか断言できない状態で事業を進めるのは、前所長の「ダムは手段であって目的ではない。流域の継続的な発展のために治水と環境の両立を極限まで考える」、最後の最後まで説明を尽くすという姿勢に反していると思います。

今回の事業認定申請は、科学的合理性も透明・公正なプロセスも経ているとは、私には到底思えません。時間の制限により地質の問題に限り、公述を終えます。

泉 典洋さん 発言要旨 【賛成】

※注 北海道大学教員の泉典洋さんは、国交省の審議員も歴任し、川辺川ダム有識者会議でも推進側発言をされてきたダム推進側の河川工学者です。

■泉

北海道大学の泉典洋と申します。1963年に球磨郡多良木町の球磨川沿いに生まれ、3歳で人吉に引っ越しました。東小、一中、人高を卒業後、東京大学へ進学し、アメリカで博士号を取得、その後は大学で河川工学を教えてきました。生まれ育った家は今では河川敷にあり、高校まで人吉で過ごす中で球磨川を身近に感じ、大雨で国道や肥薩線が止まり人吉が孤立するのを何度も経験しました。こうした体験が河川工学を志すきっかけになったと思います。今日は専門家として、また地元出身者として川辺川ダムについて意見を述べます。

球磨川は流域面積1880㎢で九州三番目の規模を持ち、人吉盆地を流れた後、狭窄部に入ります。人吉盆地はもともと水害に弱い地形であり、そこに本川とほぼ同規模の流域を持つ川辺川が合流します。本川は盆地を流れるため雨の流出が緩やかですが、急峻な山地を流れる川辺川は降雨が一気に流れ込みます。そのため人吉や渡は洪水リスクが極めて高い場所です。歴史的にも度々大きな水害が記録され、特に江戸期や昭和40年の水害は甚大で、国が一級河川に指定し川辺川ダム計画が立てられました。

川辺川ダムは高さ175m、貯水容量1億3000万㎥、洪水調節容量8400万㎥を持ち、極めて高い治水効果が期待されるものでした。相良村藤田に計画され、流域面積の88%をカバーできる合理的な場所でした。しかし2012年に計画は中止となり、その後も代替策が見つからぬまま令和2年7月豪雨が発生しました。線状降水帯により記録的な雨が流域全体に降り、浸水面積1100ha、死者50名、行方不明者2名、住宅6280棟浸水、橋や鉄道橋も多数流失しました。

検証では人吉で流量7000㎥/秒に達し、もしダムが存在していれば人吉で4800㎥/秒に抑えられ、計画の4000㎥を超えるものの余裕高で対応可能と推計されています。完全に浸水を防ぐことはできなくても、家屋や橋梁を押し流すほどの水深・流速は避けられ、被害は大幅に減少したと考えます。特に川辺川流域の降雨が人吉より下流にとって最も危険であり、それを調節できる川辺川ダムの意義は大きいと確信しています。

水害後、地域は人口流出が続き、工場や事業所も進出をためらう状況です。私自身定年後に人吉に戻りたいと考えていますが、このままでは難しい。安心して暮らせる地域とし賑わいを取り戻すためには、流水型の川辺川ダムの早期建設が必要です。ダムは本来造りたくないものですが、球磨川の地形は水害を繰り返す暴れ川であり、現代社会で失うものは江戸時代と比べはるかに大きい。文明の時代に生きる私たちは文明の成果であるダムを活かすべきです。水害を減らし、地域を守るために川辺川ダム建設を強く要望します。